Wenn sich die mediale Lupe auf Preissteigerungen richtet, scheint es, als hätte die deutsche Gastronomie eine geheime Agenda zur kollektiven Verarmung der Bevölkerung. Plötzlich sind nicht Inflation, Energiepreise oder Mehrwertsteuererhöhungen das Problem, sondern der Koch, der den Preis für das Schnitzel um 1,50 Euro anheben musste.

Doch während die Branche ohnehin schon unter Generalverdacht steht, schießt sie sich intern mit einer selbst auferlegten Disziplin regelmäßig ins Knie: dem chronischen Zwang zur Speisekarten-Innovation.

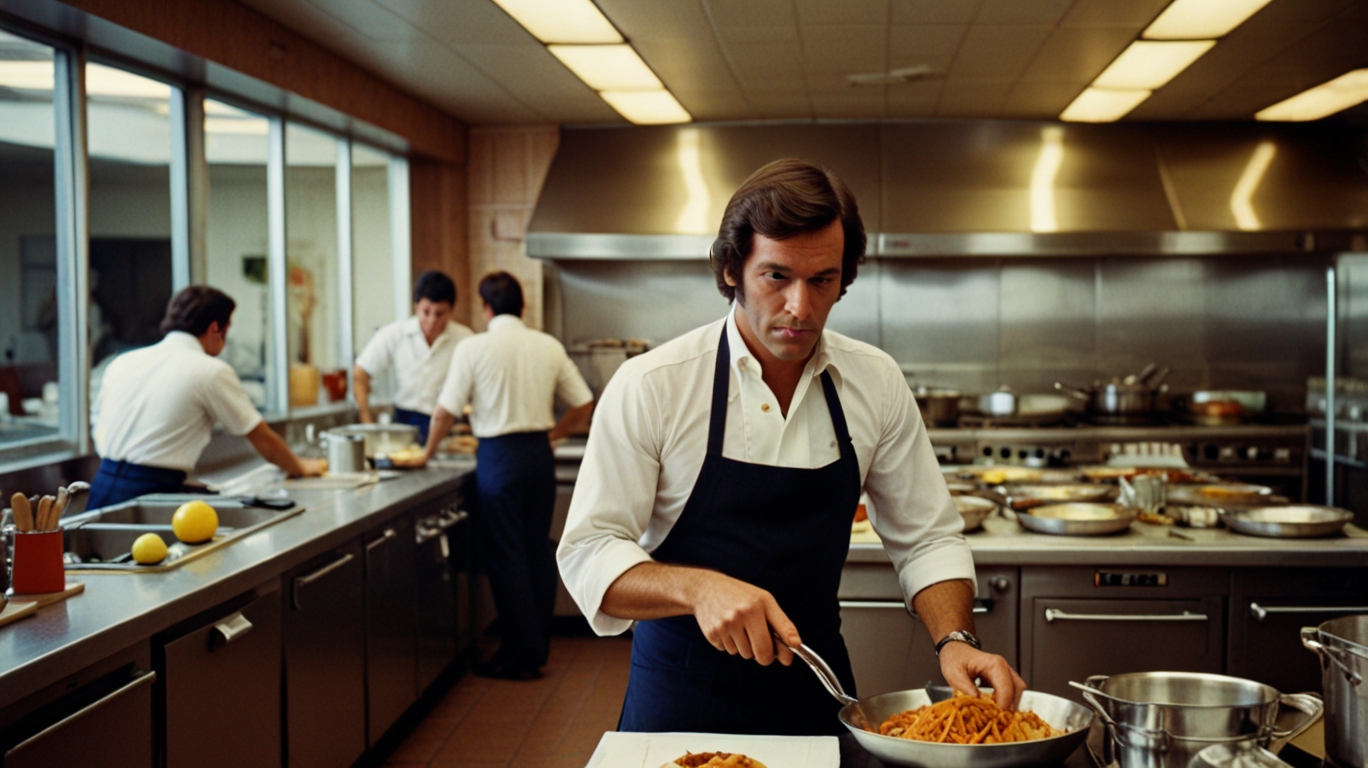

Das Leiden des Küchenchefs: Der Quartalszwang zur Kreativität

Für viele ambitionierte Gastronomen gilt eine Speisekarte, die länger als sechs Monate unverändert bleibt, als kreativer Bankrott. Sie fühlen sich berufen, das Menü regelmäßig neu zu erfinden, oft viermal im Jahr, um angeblich die Gäste bei Laune zu halten.

Die Realität dahinter ist jedoch ein logistisches und psychologisches Desaster:

- Der Einkaufs-Albtraum: Statt stabiler Bestellmengen und eingespielter Lieferketten muss der Küchenchef alle drei Monate neue Lieferanten suchen, Mini-Mengen seltener Gewürze bestellen und sich mit Preisschwankungen neuer exotischer Zutaten herumschlagen. Der Einkauf wird von Routine zum „Wir-schauen-mal-ob-wir-das-kriegen“-Roulette.

- Die Lager-Komödie: Am Ende jedes Quartals bleibt ein Restbestand des letzten „Signature Dish“ im Lager – das teure Spezialgewürz, die limitierte Pilzart, die nur für die vergangenen acht Wochen relevant war. Diese Reste werden dann kreativ in die Personalessen der nächsten zwei Monate integriert.

Der Service-Stress: Wenn die Belegschaft wieder bei Null anfängt

Das Problem der ständigen Innovation endet nicht in der Küche; es wird direkt an die Servicekräfte weitergereicht, die ohnehin schon mit Personalmangel kämpfen.

- Die „Was-ist-das-noch-mal?“-Schulung: Jede neue Karte erfordert neue Schulungen, in denen die Mitarbeiter die exakte Herkunft der neuen Bio-Rote-Bete oder die philosophische Intention hinter der „dekonstruierten“ Schwarzwälder Kirschtorte auswendig lernen müssen.

- Das Gäste-Ratespiel: Sobald der Gast Fragen stellt, muss das Servicepersonal improvisieren. „Was genau ist denn der ‚fermentierte Kohlrabischaum‘?“ – „Ein Schaum, Sir. Mit Kohlrabi drin.“ Die Effizienz sinkt, die Unsicherheit steigt, und die Gastronomie wirkt wieder einmal unprofessionell.

Die Ironie der Preissteigerung

Die Gastronomie wird für steigende Preise kritisiert, aber die ständige Jagd nach dem „nächsten großen Ding“ auf der Karte ist selbst ein Preis-Treiber.

- Das teure Experiment: Statt sich auf 15 Bestseller zu konzentrieren und Mengenrabatte zu nutzen, wird auf 30 halb-erfolgreiche Gerichte gesetzt, deren Warenkosten durch die Kleinteiligkeit in die Höhe schnellen.

- Der Innovations-Zuschlag: Das Gefühl, etwas Besonderes anbieten zu müssen, wird oft mit einem „Kreativitäts-Aufschlag“ an den Gast weitergegeben. Der Gast zahlt nicht nur das Essen, sondern auch das Recht des Küchenchefs, seine neuesten kulinarischen Träume auszuleben.

Kurz gesagt: Die Gastro wird in der Öffentlichkeit für die Inflation verantwortlich gemacht, während sie hinter den Kulissen mit hohem Tempo und großem organisatorischen Aufwand versucht, sich durch unnötige Komplexität selbst zu überholen. Vielleicht wäre der beste Weg, die Preise stabil zu halten und die Gäste zu beruhigen, einfach mal zwei Jahre lang das verdammt gute Schnitzel auf der Karte zu lassen. Aber wo bliebe da der künstlerische Anspruch? Eben.